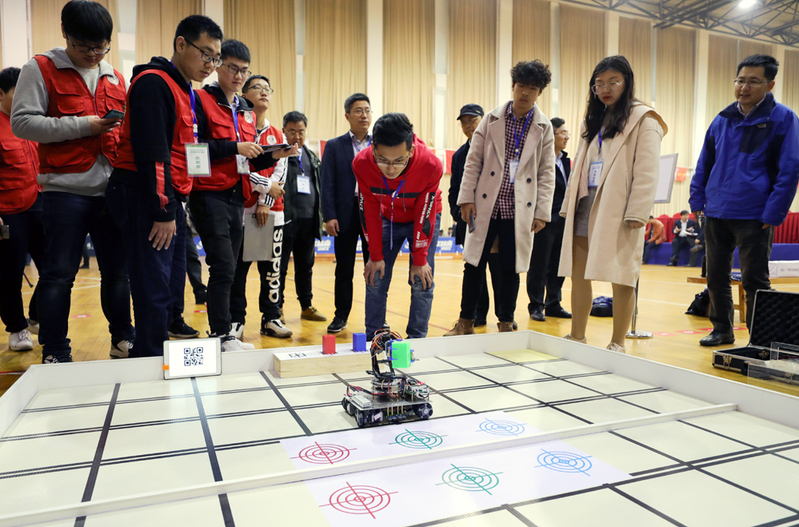

全国“创青春”大学生创业大赛金奖,“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛二等奖,全国“互联网+”大赛铜奖,全国大学生数学建模竞赛一等奖,全国机器人大赛冠军,“莫文隋”志愿服务打卡器APP统计记载520918小时,名列全国第一……

近年来,南通大学着力培育创新教育体系、鼓励多元化社会实践、打造品牌化志愿服务特色,多维度搭建实践育人平台,挖掘“第二课堂”的思想政治教育资源,有效实现了课堂教学与社会实践的有机结合,“跟进式”实践育人理念成效初显。

跟进创新教育 提升核心竞争力

培养一流人才,是大学永恒的使命。在激烈的国内外校际竞争中,惟创新者进,惟创新者强,惟创新者胜,推进人才培养模式创新,是实践育人的第一动力。

在2018年“华为杯”第十五届中国研究生数学建模竞赛中,来自信息科学技术学院信息与通信工程专业的“三张队”,在100个竞赛时长内,以一流水平完成赛题,荣获一等奖。这是学校首次在中国研究生数学建模竞赛中摘取桂冠,队长张硕这样总结:“解决未知领域的赛题,最重要的是在前人的经验基础上,有新的创意。”

在有限时间内奋力一搏,少不了前期的蓄力。在组队之初,指导老师王伟就对队员们说:“学习已有的论文,跟紧前人的步伐,这些都是入手阶段该做的事。要想在基础之上有所突破,就要在困难前打破固化思维,多勇敢尝试新点子。”谨遵教诲,力拔头筹,张硕在经验分享会上慷慨激昂:“青春的底色永远是理想,因创新而激扬,因自强而精彩。让我们敢于做先锋,踊跃参与到各项创新创业赛事中来。”

为全面提高学生的基本技能、专业素养和综合素质,学校以创新创业大赛为抓手,不断深化实践教学改革,健全课堂教学、自主学习、实践实训、指导帮扶融为一体的创新创业教育体系,建立了“国家、省、校”三级创新创业训练体系,实施校、院两级大学生实践创新训练计划,完善实践创新学分积累与转换制度、评价制度,不断提升大学生的创新精神和创业能力。

以赛促教,以赛促学。在参与的项目《两“导”一“芯”,神经再生移植物的领跑者》,荣获第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛铜奖后,临床151班的戴伍飞笑称,“参加创新创业大赛,让我们深刻感悟到寓知于行的重要性,促成‘知识’向‘能力’的转化。”提高教育教学质量,促进学生全面发展,展示办学特色,优化人才培养模式,这实际上也是学校对“互联网+”大学生创新创业大赛一直以来的奋斗目标。

在学校搭建的平台上,老师则肩负育人重任,打通规则与创新之墙。在“智慧医疗”项目中,面对如何及时补充两组氧气瓶以保证病房氧气有效供应等难题,交通学院施佺老师总是鼓励学生拓展思路,引导同学们利用自主控制(PLC)解决问题。“跟着施老师做课外科技项目,经常能收获一些新的改进意见,对我有很大启迪。”全国大学生交通科技大赛二等奖获得者刘宪瑞感慨道。

近年来,学校每年立项资助创新训练项目逐年增加,省级以上立项数跃居省内同类高校前列,每年投入近百万元,参与学生1500余名。学生依托创新训练项目每年发表项目论文100多篇,申请专利20多项。2个项目入选全国大学生创新创业年会;15个项目入选省优秀成果展示会,2次获优秀组织奖。

跟进社会实践 开展专业化多元服务

聚焦社会热点,将学科特色、专业思考化为智慧源泉,运用于社会问题的解决探索是实践育人的又一路径。每年寒假暑期,我校开展大学生“三下乡”社会实践活动,将专业学习与社会服务有机结合,推动第一课堂与第二课堂的有机融合。

立足校园,辐射社会,青年学子在社会实践中充分发挥着专业优势。“艺行粉刷匠”项目发挥美术专业优势,美化乡村环境,服务新农村建设;“生花妙语”项目发挥播音专业优势,致力于减少沟通壁垒,服务少数民族地区教育;“爱心家教”项目发挥师范专业优势,帮扶对外来务工人员子女、留守儿童。一系列专题活动为特色的校外教育体系,在给学生提供施展平台的同时,让学生对于专业知识有更透彻的感悟。

去年暑期,杏林学院科技梦社团走进南通市18个社区,开展了为期三周的“生物催化生活之美”教育计划《漫游酶世界》科普课程系列活动,聚焦生物技术、可持续发展和科技创新,团队成员从学生身份摇身一变成为“老师”,将平日所学的专业生物知识以趣味方式进行传递,帮助中小学生提升科学素养,接受优质课程教育。

第一课堂的系统性教学给予学生充足的“知识养分”和创新动力。依托书本所学,文学院历史学(师范)专业15级学子组建“南通地区抗战老人口述史料收集整理调研团”实践小分队,将社会作为提升专业能力的“实战场”。调研团来到文峰社区,分组采访多位抗战老人,开展口述史料的收集工作,“调研团前期准备工作非常充分,通大历史专业学生在调研过程中既认真仔细,又展现出极强的专业性、创新性。”文峰社区党委书记吉莉说。

基层宣讲、精准扶贫、教育帮扶、科技支农、文化宣传、全民阅读、医疗卫生、生态环保、创新实践、抗战记忆……在寒暑期社会实践活动中,立足江苏、面向全国、走向世界,辐射四川、湖北、云南、贵州、甘肃等二十多个省、直辖市,通大学子对接社会服务需求,以所学知识奠基,贡献青春力量,赢得了广泛的社会美誉。

书中有真知,真知乃需躬行。学校多次举办“我的青春故事”大学生成长故事报告会等活动,进行“实践归来话成就”锻炼分享会,并组织优秀实践团队、个人在青年学生中分享暑期社会实践的鲜活事例、感人事迹、心得体会等,让更多学子体会社会实践带来的乐趣,认识到社会实践经历是人生的一笔宝贵财富。

在百余年的薪火传承中,学校不断拓宽社会实践载体,丰富社会实践内涵,坚持走校地互动融合发展之路,将学科特色融为“土”,专业思考化为“根”,共同助力社会实践之“花”的生长,助力学生走出学校、服务社会、完善自我。

跟进志愿服务 构建思政教育共同体

春风化雨,润物无声。志愿服务是学校实践育人的又一重要载体。学校坚持以立德树人为根本,把思政教育融入实践育人的关键环节,鼓励同学们积极参与志愿服务的公益事业中,用爱心和奉献回馈社会,在燃烧自我中成长成才。

作为全国精神文明典型“莫文隋”的发源地,通大校园中到处可见身穿红马甲的“莫文隋”志愿者。“尽一己之力帮助他人,会成为人生中最宝贵的回忆,更可以体会到身为一个有志青年应当具备的社会责任感与使命感。”志愿者们都愿意传递爱的接力棒。

机场、火车站、汽车站从不缺少志愿者们的身影。今年1月,学校组织开展了春运暖冬志愿服务工作,数十名志愿者身穿红马甲,在城市窗口踏实工作、热情服务,展示志愿者的青春形象,用实践为春运增添亮色。作为莫文隋的品牌项目,旨在扶贫帮困的暖冬计划走遍了20余个社区,募集了十万余件衣物,帮助福利院、养老院、老人公寓等地的弱势群体。莫文隋志管部刘雪倩说:“母校教育了我,生命是有限的,学习和助人却是无限的。”

秉承张謇先生提出的“学术纯粹,道德优美”的育人宗旨,学校始终鼓励通大学子知善至善,是为上善。今年3月3日,第56个学雷锋纪念日到来之际,学校举行2019年“大爱传承 创益助力”学雷锋志愿服务标准化站点创建单位授牌仪式,“红传行动”红色革命教育志愿服务站、“言慈计划”慈善文化传播志愿服务站、“百灵鸽”双语志愿服务站、“绿色方舟”环保志愿服务站、“星火燎原”应急救援志愿服务站……一个个志愿服务品牌项目历经数年的积累和传承,在新时代散发着更加耀眼的光芒。

“当我们的公益活动能唤醒文明的觉醒,唤醒青年人的担当,这就是力量!这份力量也让我们更加有信心,更有热情做下去。” 艺术学院志愿者李承寅说。

实践育人所凸显出的思政教育理念不仅体现在志愿服务中,还潜移默化地浸润在学生的公益大赛项目中。在2018年“创青春”浙大双创杯全国大学生创业大赛中,我校江海廉友公益创业团队凭借专业的理论剖析、独特的创业视角、饱满的公益热情勇夺金奖。一路走来,指导老师王舒雅对这支年轻队伍充满信心,“高校是社会文明的镜子,项目成员在学校的廉政教育沃土上汲取知识,培养实践能力,让他们足够有自信、有能力走进社会播撒廉文化的火种。”随着对廉文化研究的不断深入,团队成员们一直在更新自己对廉文化的解读。如今,以“让更多人愿意了解廉文化、主动亲近廉文化”为宗旨,团队将目光投向了广阔的国内市场,设计开发相关廉文化产品,开展“跟进式”公益服务。团队负责人周璟雯说:“通过这次大赛,我们可以在潜移默化中修身立德,在亲身实践中了解世情、国情、社情、民情,在亲身体验中树立对人民的情感、对社会的责任和对国家的忠诚。”

众人拾柴火焰高。20年间,在“莫文隋”精神的传承和浸润下,扶危济困、助人为乐、大爱奉献的志愿服务理念在校园内外不断生根发芽、蔚然成风。截至目前,学校莫文隋志愿者开展志愿服务4000余项,参与近50万人次,先后有500余人(次)获得国家、省、市级表彰。志愿服务注册人数已达41999人,打卡器APP上的统计记载为520918小时,名列全国第一。

百舸争流,奋楫者先。校党委书记浦玉忠说,学校将采取更多举措、思考更多办法,从实践角度去回答好“为谁培养人、培养什么样的人、怎样培养人”这个根本问题。

(陈妍 校报学生记者 李天好/文 范苏/摄)