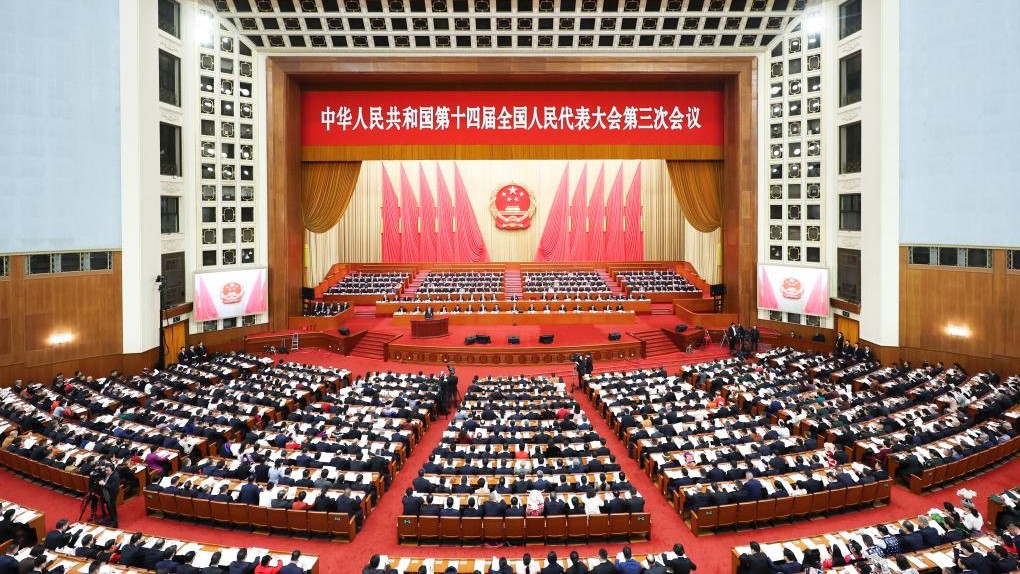

第十四届全国人民代表大会第三次会议开幕(图源:新华网)

第十四届全国人民代表大会第三次会议开幕(图源:新华网)

伴着浩荡春风,盛会如约启幕。备受瞩目的全国政协十四届三次会议、十四届全国人大三次会议分别于3月4日、5日在北京人民大会堂隆重开幕。我校全国政协委员施卫东、全国人大代表刘璠积极建言献策,切实履行参政议政职能。学校广大师生密切关注大会,第一时间围绕习近平总书记重要讲话精神、政府工作报告谈感受、议思路、话发展。盛会之声,回荡在通大校园每个角落,振奋每位师生的精气神。

习近平总书记在参加江苏代表团审议时强调,科技创新和产业创新,是发展新质生产力的基本路径,勉励江苏要在推动科技创新和产业创新融合上打头阵。高校作为科技“第一生产力”、人才“第一资源”、创新“第一动力”的重要高地,是目前科技创新体系中最紧密的结合点。校党委书记、校长杨宇民表示,认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神,进一步服务国家战略需求,聚焦科技前沿,瞄准产业发展,充分发挥学校在教育、科技、人才方面的优势,加大校地融合、校企合作,建立以需求为导向的人才共享、人才培养、科学研究新模式,健全以创新能力、质量、实效、贡献为导向的人才评价体系,推进创新链、产业链、人才链和教育链有效衔接,促进产学研融通创新,让更多“纸面成果”转化为“实践成果”,为推动科技创新和产业创新融合发展、培育和发展新质生产力作出更多通大贡献。

政府工作报告指出要“深入实施科教兴国战略,提升国家创新体系整体效能”,这为高校教育发展指明了方向。校党委常委、副校长吉明明表示,要牢牢把握立德树人根本任务,以更高站位、更强担当融入国家战略与省域发展布局,立足南通“江海门户”区位优势,强化生物医药未来产业(长三角)创新联合体、船舶海工绿色修造与特种泵工程技术中心、高端纺织研究院等一批科研平台建设,持续推进“名城名校”融合发展,打造“名城育名校、名校润名城”双向赋能新范式,在服务长三角一体化发展和江苏“强富美高”新篇章中彰显更大担当。推进中国式现代化,科技创新是必由之路。校党委常委、副校长华亮指出,要始终胸怀“国之大者”,紧紧锚定教育强国建设目标,以科技创新为核心引擎,积聚力量强化基础性、原创性、引领性科技攻关,着力提升原始创新能力,加速科技成果转化,持续提升服务国家战略和区域发展的能力,在科技自立自强中展现高校科技突破策源地作用,推动科技创新和产业创新融合发展,使高校智慧成为服务社会发展的创新引擎。

今年是“十四五”规划收官之年,也是进一步全面深化改革的重要一年。校党委常委、组织部部长吴如高表示,要贯彻好政府工作报告中提出的要强化正向激励,完善考核评价体系。系统优化考核方式、方法,在精简工作流程的基础上,着力提升考核质效,强化发挥考核“指挥棒”“风向标”作用,激励学校广大干部奋发有为。全面实施新时代立德树人工程,推进大中小学思政课一体化改革创新,是政府工作报告中有关教育的一项重要内容。校党委常委、宣传部部长陶锋表示,要坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,深化“大思政”协同育人格局,将思政课建设与党的创新理论武装同步推进,以数智技术赋能思政工作高质量发展,为学校建设特色鲜明的国内一流大学提供坚强思想保证、强大精神动力、有力文化条件。校党委常委、统战部部长朱城表示,要深刻理解和把握铸牢中华民族共同体意识在党和国家事业全局中的重要地位,紧扣铸牢中华民族共同体意识主线,立足高校阵地深化民族团结进步事业,将共同体意识教育融入教育教学全过程,为推进中国式现代化更加广泛地凝聚人心、汇聚力量。

干字当头,奋发有为。师生一致表示要坚定扛起立德树人的根本任务,牢记为党育人、为国育才的光荣使命,持续推进教育发展、科技创新、人才培养,筑牢中国式现代化的基础性、战略性支撑。教师工作部部长沈永江表示,要树立“大人才观”,不断优化“四全”教师发展体系人才评价体系,积极打造一支新时代“道德优美、学术纯粹”的高水平师资队伍。心理健康教育服务中心主任、学生工作部副部长张雪松表示,要持续完善“三全育人”“五育并举”育人体系,健全科学管理体制,完善心理健康辅导与咨询服务、就业创业教育与引导服务、困难学生资助与发展型育人等工作,推进“一站式”学生社区综合管理模式建设,把教育引领、管理育人、服务育人贯穿学生工作全过程。教务处处长姚登兵表示,要构建“融通精进”的本科人才培养新体系和学生成长成才的多样化路径,推进教育教学改革,推进产教融合,将“人工智能+”赋能教育教学的全过程、全环节,推动教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接。科学技术处副处长施振佺表示,将聚焦源头创新,持续优化有组织科研,夯实科技自立自强根基;强化基础研究,加强关键核心技术攻关,前瞻布局重大、重点项目,助力标志性科研成果产出;深化“名城名校”融合发展,推动创新链与产业链深度融合,共克产业技术难题;强化战略对接,培育新质生产力增长极。人文社科处处长孙泊表示,将以服务国家战略和地方发展需要为导向,以服务学校中心工作和广大师生科研为宗旨,深入实施“重大项目支持计划”“重大成果培育计划”“重大平台蓄能计划”,研究阐释好国家与地方发展的重大理论和实践问题,助力服务好“在推进中国式现代化中走在前、做示范”的奋斗目标。服务地方工作处处长高江宁表示,要精准对接地方发展需求,全力激发学校赋权改革系列“政策包”的内在活力,创新构建概念验证中心建设“1+N”协同发展模式,推动高校、大学科技园、产业园区深度融合,在不断推动科技成果向新质生产力转化的进程中彰显“通大品牌”。工会主席徐宇红表示,要以全国两会精神为指引,强化教职工思想政治引领,弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,激励教职工建功立业,团结引领全校教职工为推进“强富美高”新江苏现代化建设新实践,推动“名城名校”融合发展,建设特色鲜明的国内一流大学贡献智慧力量。团委书记陈婷婷表示,将主动融入“大思政”体系,始终以立德树人为根本,扎实推进团员和青年主题教育,创新开展美育、劳育、体育等系列信仰公开课,打造“青马思享汇”“青语讲师团”“青年实干家”等“青”字头品牌活动,建强青年政治学校,引领青年成长成才。

(范苏)